|

李树华的《中国盆景文化史》 及其盆景理论贡献 这些年来,虽然有很多专家学者对盆景史料进行了投入,但起初多是属于手工作坊性质的,研究者从哪儿找到点资料就用,没有形成规模。因为资料缺乏系统的整理汇集,已经成为阻碍中国盆景研究向纵深发展的瓶颈。 就盆景研究而言,资料积累得越多越好。盆景史料的发掘、收集和整理工作是一件颇费气力而不容易讨好的工作。长年累月,无利可图,自然遭遇轻视;一般人做不了,“能者”不愿意做,又多乐观其成、享受其成果而不愿亲为其事。在盆景资料极度缺乏的情况下,史料的收集整理,具有史料保存的极大价值,但这一些都需要时间、勤奋,远离浮躁,耐得住清贫与寂寞。

李树华教授的盆景研究成果,无疑是达到了中国盆景理论研究历史上的一个高峰。这反映在他那部非常优秀的里程碑式的著作中。其内容丰富、细腻、全面、精彩而又科学地作出收集整理,集古今中外技艺经验于一书。这种既有深度又有广度而重点明确的专著,不仅是盆景研究的典范,也可给读者以较为完整的盆景发展全貌。

1990年,李树华 《盆景在世界各地的传播史》,发表在《中国花卉盆景》第1期。

1997年,李树华 关于我国明代末期五篇盆景专论的研究,发表在《中国园林》第1期。

2000年,李树华 《中国松类盆栽史考》,发表在《景观研究》63(5)

2004年,李树华 《中国梅花盆景史考》,发表在《北京林业大学学报》第1期。

2005年9月,李树华著《中国盆景文化史》,由中国林业出版社出版。

2007年,李树华 《中国盆景的形成与起源的研究》 ,发表在《农业科技与信息(现代园林)》第10期。

2008年7月,王彩云、李树华《盆景学》,由中国农业出版社出版。

李树华教授的盆景研究主要有:首先在研究我国盆景形成的思想基础与技术基础的前提下,认为先秦时代以前(公元前221以前),随着生产力的发展、生活水平的提高,作为盆景产生基础的自然观、陶瓷技艺、园艺栽培技术以及爱石风习已经形成。其次,检证了有关盆景起源的各种学说。最后,概括了我国盆景艺术形成的过程,亦即盆景的形成先后经历了原始先民的自然崇拜、昆仑神话与神仙思想、"一池三山"园林手法的出现、缩地术与壶中天、博山炉与砚山的流行等诸阶段,到了汉代,盆景最初出现。根据考古学资料得知,树木盆景和山水盆景的原形都首次出现于东汉时期现在的河北省境内。

作者认为,关于中国盆景起源的诸多学说,多是根据考古发现的实物与绘画资料提出的。作为个人观点,其中的一部分是不妥当或者错误的。另外,一部分学说没有一个从文化系统或者思想体系的角度出发来研究盆景的起源问题,缺少可信性与说服力。所以,从文化、思想与技术体系的角度出发,探讨中国盆景的起源问题是十分必要的,也是惟一可行的。

李树华教授的《中国盆景文化史》,发表与介绍的中国盆景绘画与山石、古盆史料有约108幅,为中国的盆景理论研究作出了杰出的贡献!

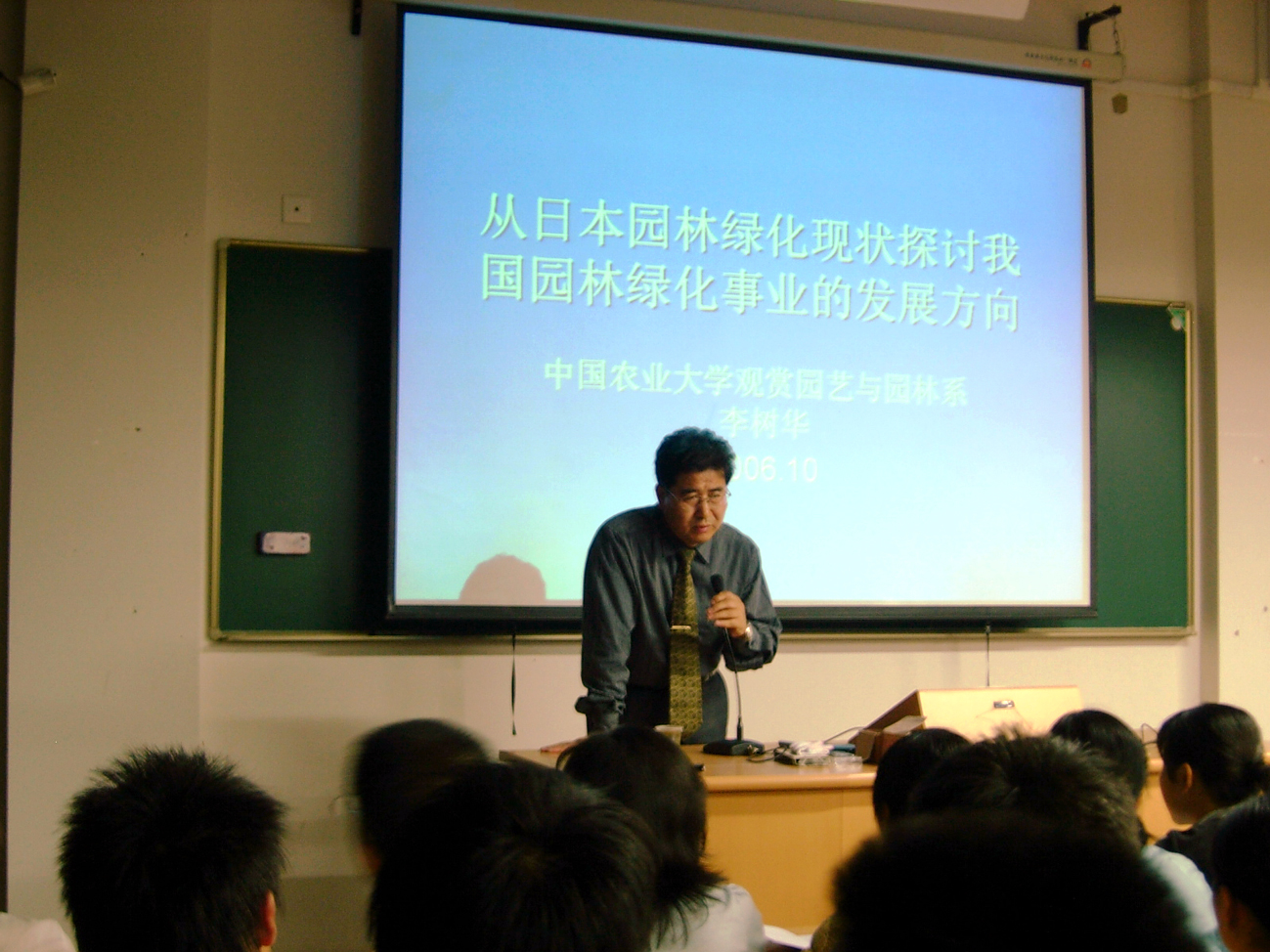

2006年5月20日,日本造园学会将本年度最高奖“学术研究奖”授予李树华教授,以表彰他在中国盆景文化史与技术史研究方面取得的丰硕成果。 22006年11月6日李树华被聘为中国农业大学园林系主任是园林学科的学术带头人2007年4月29日中国农业大学园林系主任李树华教授为社区人员讲授花木修剪整形技术 2009年11月15日园林植物研究论坛在南京林业大学报告厅举行,上半场由清华大学建筑学院景观学系李树华教授主持2

|