《中国盆景山石史》

第五章 宋代盆景山石的成就

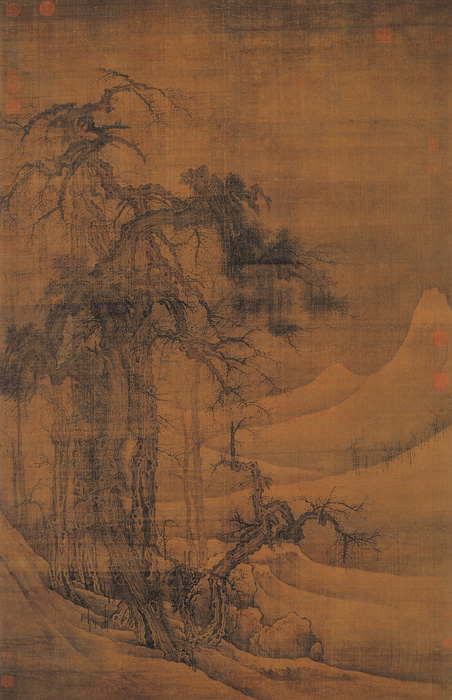

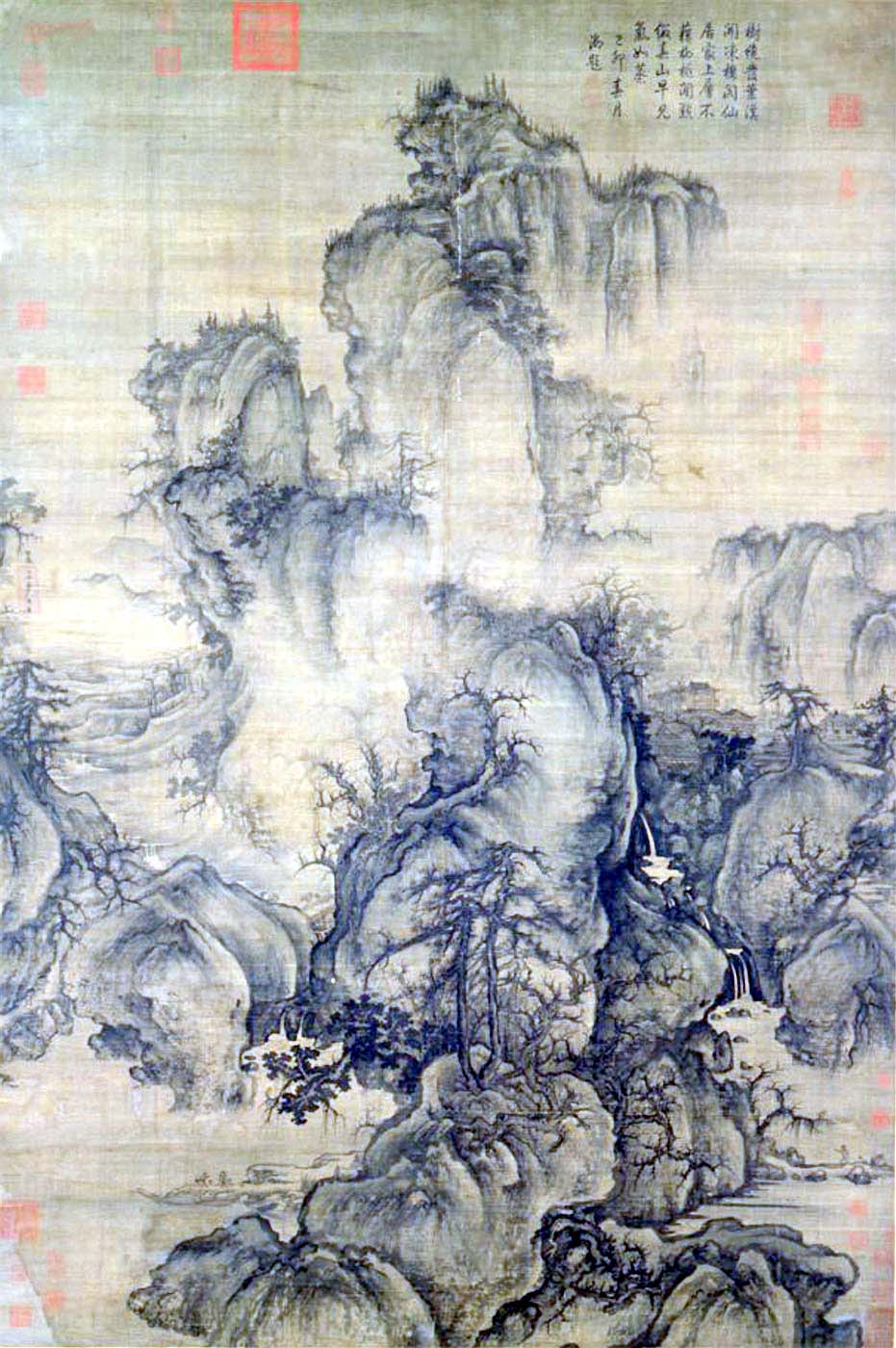

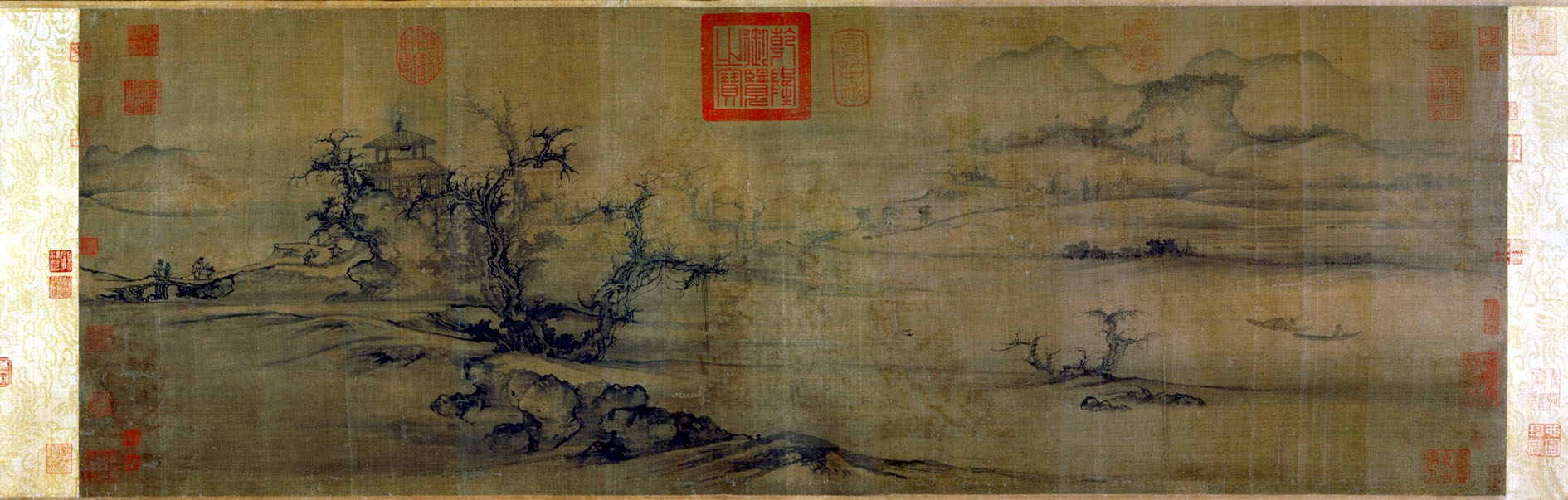

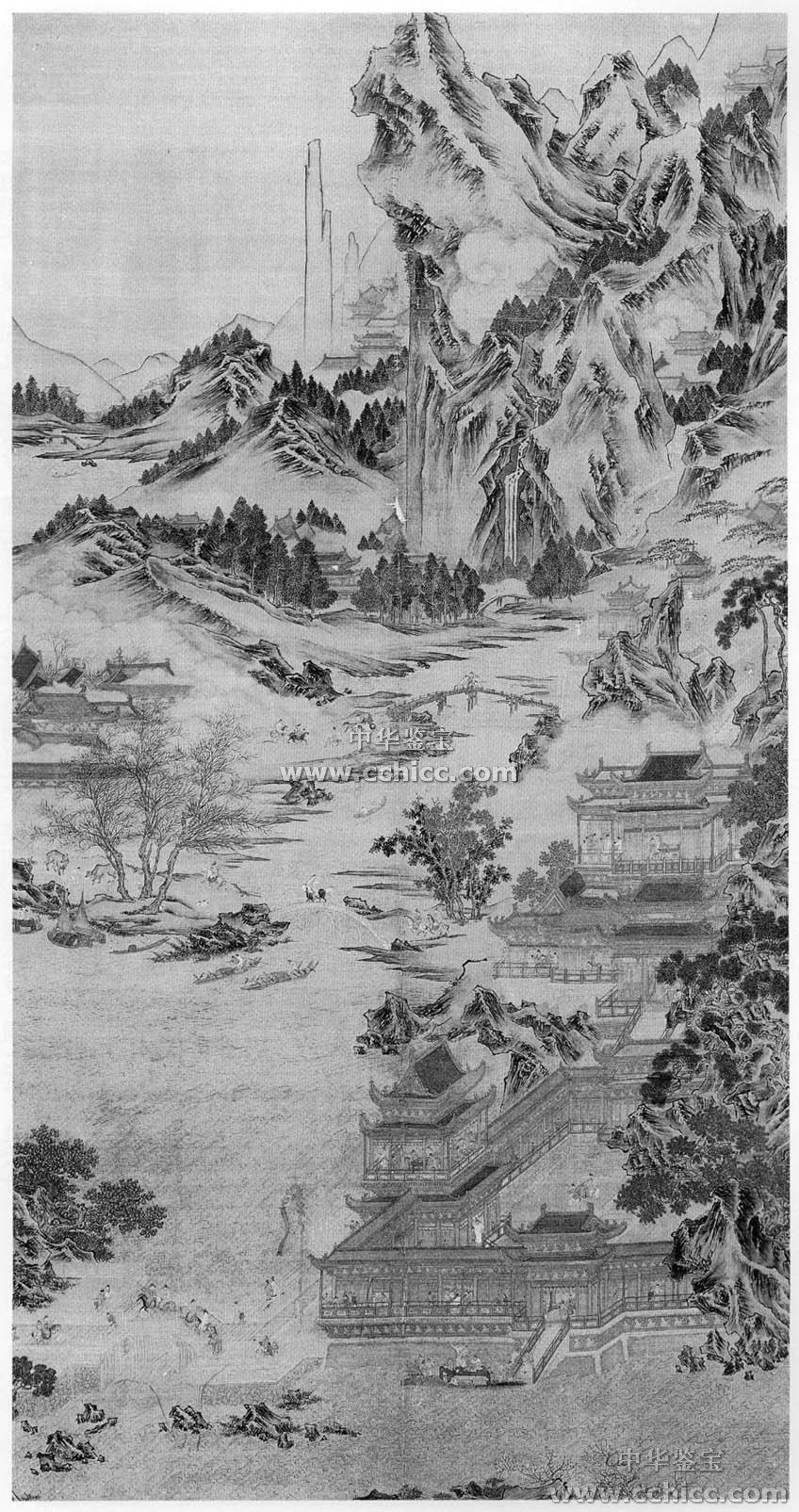

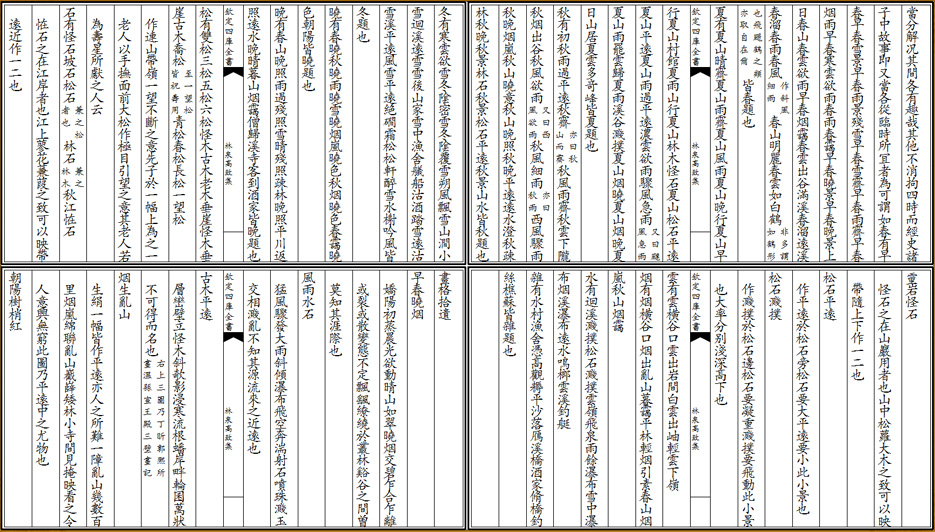

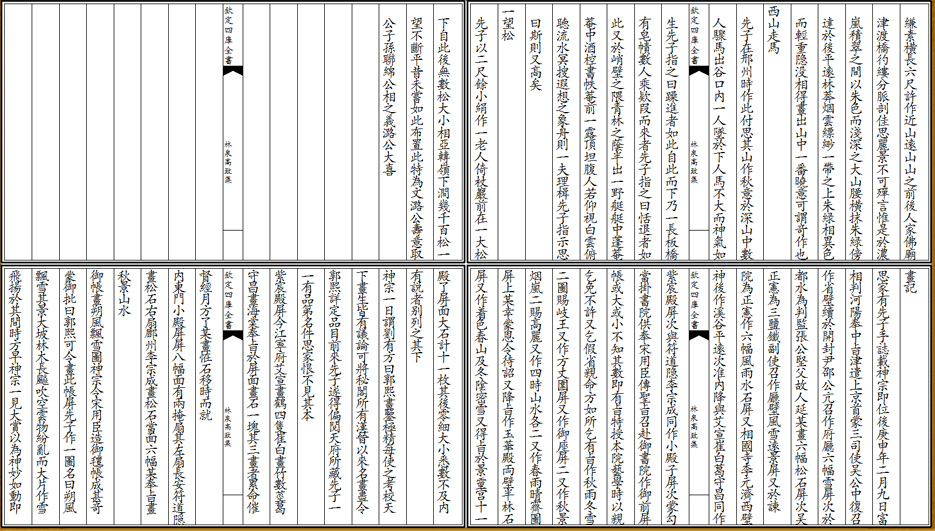

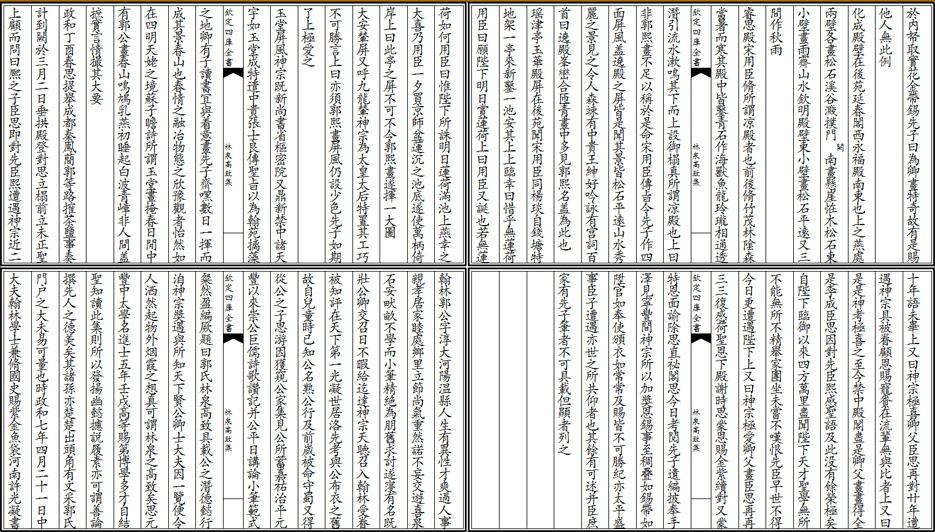

第二十二节 宋代山水画论及其对盆景山石的影响3 3、郭煕《林泉高致》-中国艺术史上的丰碑 郭熙(1023-约1085)字淳夫,河南温县人。熙宁(1068-1077)间任翰林待诏直长。宗李成法,山石用“卷云”或“鬼脸”皴法,画树枝如蟹爪下垂,笔力劲健,水墨明洁。常于高堂素壁作长松巨木、回溪断崖、岩岫巉绝、峰峦秀起、云烟变幻之景。神宗赵顼曾把秘阁所藏名画令其详定品目,郭熙由此得以遍览历朝名画,“兼收并览”终于自成一家,成为北宋后期山水画巨匠。郭提倡画家要博取前人创作经验并仔细观察大自然,只有通过深入地观察自然、师法造化,将千山万壑罗列于胸中,才能做到落笔有神。在取景构图上,创 “三远”构图法。面对真山真水,要“远观之以取其势,近观之以取其质”。传世作品有《窠石平远图》轴,《幽谷图》轴;《溪山访友图》轴;《树色平远图》卷;《早春图》轴、《关山春雪图》轴。 《林泉高致》涉及面很宽,有关山水画从起源、功能到具体创作时构思、构图、形象塑造、笔墨运用,以及观察方法等等,都有很好的说明。是郭煕山水画创作的一篇经验总结,为中国第一部完整而系统地阐述山水画创作规律的著作。 《山水训》一节集中叙述创作经验和主张,讲述如何观察大自然、汲取素材、继承传统。 《画意》一节强调要注意艺术和文学修养的提高,认为诗是无形画,画是有形诗。 《画诀》一节讲的是画面布局、形象塑造、笔墨技巧以及表现四季变化等不同景色的基本规律。 《画格拾遗》是郭思记述其父的一些山水画的情况。 《画题》一节就古代绘画的作用发表议论,认为画家应当有所作为。 山水训 君子之所以爱夫山水者,其旨安在?泉石啸傲,所常乐也;此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也。看山水亦有体:以林泉之心临之则价高,以骄侈之目临之则价低。 凡一景之画,不以大小多少,必须注精以一之,不精则神不专;所谓天下之事,不论大小,例须如此,而後有成。 真山水之岩石,远望之以取其势,近看之以取其质。 见岩扃泉石而思游。看此画令人起此心,如将真即其处,此画之意外妙也。 山,大物也,其形欲耸拔,欲偃蹇,欲轩豁,欲箕踞,欲盘礴,欲浑厚,欲雄豪,欲精神,欲严重,欲顾盼,欲朝揖,欲上有盖,欲下有乘,欲前有倨,欲後有倚,欲上瞰而若临观,欲下游而若指麾,此山之大体也。 山以水为血脉,以草木为毛发,以烟雲为神彩,故山得水而活,得草木而华,得烟雲而秀媚。 石者,天地之骨也,骨贵坚深而不浅露。 山有三远:自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山後,谓之深远;自近山而望远山,谓之平远。高远之色清明,深远之色重晦,平远之色有明有晦;高远之势突兀,深远之意重叠,平远之意冲融而缥缥缈缈。 山有三大,山大于木,木大于人。山不数十里如木之大,则山不大;木不数十百如人之大,则木不大。 远山无皴,远水无波,远人无目,非无也,如无耳。 画意 “诗是无形画,画是有形诗”,哲人多谈此言,吾人所师。 画诀 山水先理会大山,名为主峰。主峰已定,方作以次,近者、远者、小者、大者,以其一境主之于此,故曰主峰,如君臣上下也。 林石先理会大松,名为宗老。宗老已定,方作以次,杂窠、小卉、女萝、碎石,以其一山表之于此,故曰宗老,如君子小人也。 山有戴土,山有戴石。土山戴石,林木瘦耸;石山戴土,林木肥茂。木有在山,木有在水。在山者,土厚之处有千尺之松;在水者,土薄之处有数尺之蘖。水有流水,石有盘石;水有瀑布,石有怪石。瀑布练飞于林表,怪石虎蹲于路隅。 大松大石必画于大岸大坡之上,不可作于浅滩平渚之边。 画题 夏山林木怪石,夏山松石平远,秋景林石,秋景松石,石有怪石、坡石、松石(兼雲松者也)、林石(兼之林木)、秋江怪石(怪石之在江岸者也。松石溅瀑, 画格拾遗 《风雨水石》,湍奔射石,《古木平林》,层峦群立,怪木斜欹,影浸寒水,根蟠石岸,轮囷万状,《一望松》,作一老人倚松岩前,在一大松下,自此後作无数松,一望不断

。 |